首飾三問 | 大眾眼中的當代首飾到底值多少錢?

What / How / Why

《首飾三問》專欄,

帶領讀者 對既有的觀念提出疑問

進一步思考當代首飾的意義與可能性

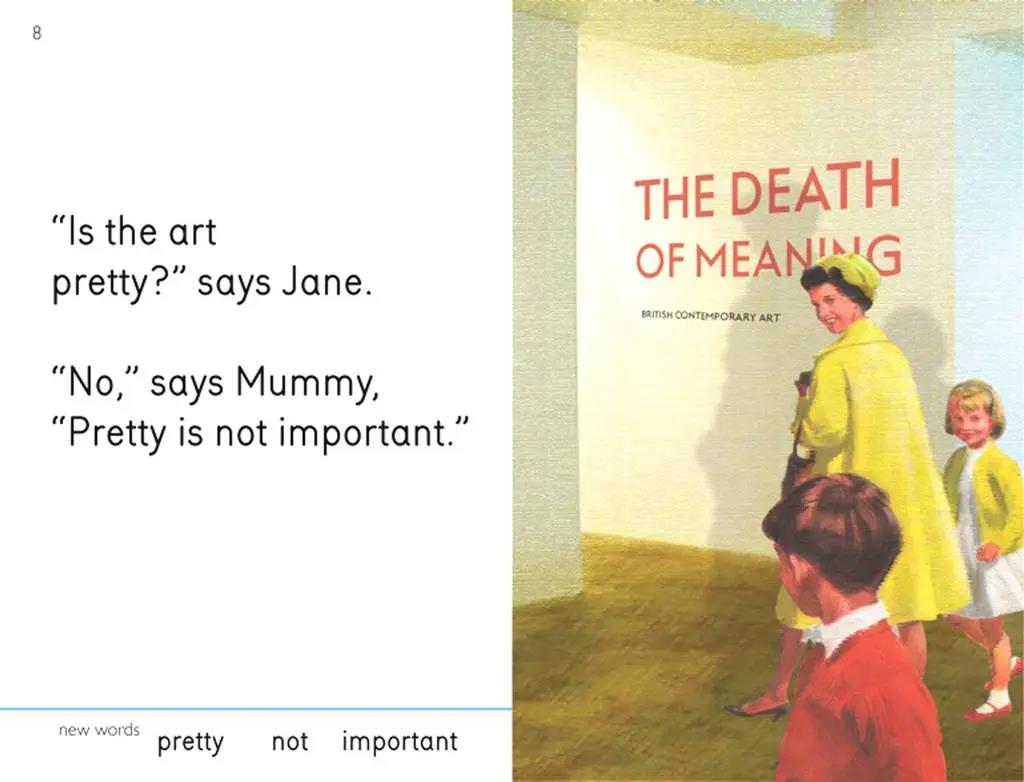

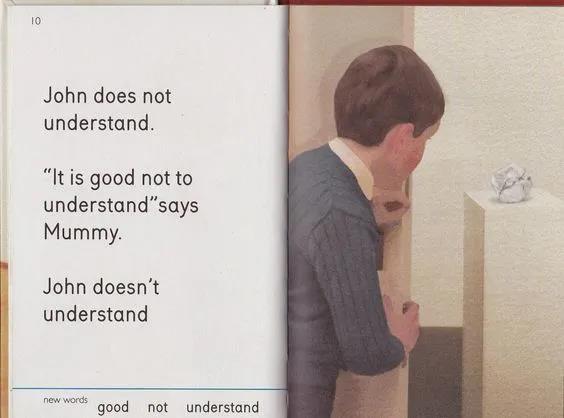

<We go to the gallery>

by Miriam Elia

之前的“首飾三問”系列中,我曾分享在藝術首飾領域,不同藝術家嘗試用不同材質摸索當代首飾的材質邊界,探討還有什么不能用來做首飾。

然而,在我們都倡導藝術大眾化普及化的當下,大眾就會為此買單了嗎?

(純粹為自我滿足創(chuàng)作的非售賣首飾不在此討論范疇)

顯然不會。

為什么?

因為大眾看不懂藝術?

因為大眾買不起藝術品?

因為大眾對首飾的認知尚且傳統(tǒng)?

答案不可以偏概全一概而論。

但是至關重要的一點在于,

在商業(yè)范疇,

用戶認知價值決定了用戶愿意為之付出的價格。

<We go to the gallery>

by Miriam Elia

從創(chuàng)作者(creator)角度,藝術家可以任意選擇自己想要用的材質來完成一件首飾,但從用戶(user/buyer)角度,買家往往會對自我認知價值更高的首飾支付更高的價格。

首先了解一個概念:

價值跟價格有什么區(qū)別?

在《資本論》中,馬克思詳細闡述了貨幣與商品之間的交換過程以及轉化為資本的形式。

簡單來講,價值與供求關系的結合決定了價格。

舉個例子,

景德鎮(zhèn)的瓷器全國聞名,同樣一個手工陶瓷花器,價值是一定的,但是它在遍地都是手工陶瓷制品的景德鎮(zhèn),供遠大于求。

而在北上廣深等大城市,似乎每個小資青年的家里都缺了一個有質感的手工花器裝點客廳。

因此在景德鎮(zhèn)的這個花器價格會遠低于北京上海某買手店里的價格。

Kerryn Levy Ceramics

可這些跟首飾有什么關系?

了解了供求關系對價格的影響,舉一反三到首飾領域,我們便能理解到,為什么鑲嵌鉆石/稀有寶石的首飾價格可以比一套房子還貴。

產量極低的材料使用使得首飾本身無法量產,供需關系也因為物稀成為供不應求的狀態(tài)。

其價值與供求關系互相加成之后的價格可想而知。而這些貴重的珠寶首飾被商人富豪作為投資資產在市場流通、拍賣,樂此不疲。

at the Geneva auction

而對于用普通材料(non-precious material)制作的首飾,因為材料易得使得材料本身的供求關系往往處于供大于求的狀態(tài),如果用戶對其IP(Intellectual Property,可能是品牌,或者個人 )一無所知,那么用戶認知的作品價值可能會遠低于其實際價值,自然也不會為此支付賣方標注的那個自認為合理的價格。

作為創(chuàng)作者,我們時常抱怨當代首飾為什么賣不出去,沒有市場?

在我看來,主要原因是用戶認知價值與其標注的價格沒有匹配的緣故。

說起來簡單,那么如何優(yōu)化這種狀況呢?

是去降價打折?

or

換成貴重材質?

這些破壞行業(yè)發(fā)展的行為絕對不建議。

如何通過創(chuàng)作將原本平平無奇的材質轉換為足以讓人忘記其原本樣貌和價格錨定,只記得首飾當下的樣子,是最好的方式之一,也是作為創(chuàng)作者可以主動改變的最好方式。

Christine Jalio

Necklace: Past Loss Future, 2015

Silk Clay, silver

同時,當我們在抱怨那些奢侈品溢價過高,而大部分藝術品都被低估的時候,我們也可以思考,藝術品作為一種更加個性化的奢侈品,其IP是否可以像大眾趨之若鶩的那些奢侈品牌一樣去運營?又如何像一個品牌一樣運營?

當下的藝術環(huán)境已經不像過去那么高高在上遙不可及,在當代藝術的語境下,人人都成為藝術家,都可以進行創(chuàng)作,不愿/不屑與用戶溝通的創(chuàng)作者,聲音可能會越來越弱,逐漸遠離大眾的視野變得更加遙不可及。

而如何讓更多的用戶了解作品的故事,理解創(chuàng)作者試圖表達的觀念,也是更加值得付之努力的事。

供需既然是雙方面,那么當我們在討論供給方的價值賦予行為時,也應該同時關注需求方對于價值的認知。

在一個基本生存條件已被滿足的社會,越來越多人開始有自我實現(xiàn)的需求。在這樣的語境中,“價值”開始產生更為多元并深化的意義。

身為用戶的我們,是否應該拋棄過去那種對首飾材料的固有認知,不再認定:金屬就是比塑料更貴,重的應該比輕的貴,而新的就一定比舊的價格更高,等等。

多給其他新材質一些表達概念的機會,多了解創(chuàng)作者/品牌在背后所要表達的理念,而不僅僅局限于表象。

消費不應僅是一種反射行為,而應該有更多的思考。

Bracelet: Untitled, 1995

Plastic

by Peter Chang

當代首飾在面對大眾時,如何能夠不僅局限于欣賞環(huán)節(jié),而能夠通過交易環(huán)節(jié)推動整個市場的發(fā)展壯大,在大眾視野中被更多的認知、認同甚至普及?

本文的討論,不能提供所謂的標準答案,而是期待大家以現(xiàn)狀為出發(fā)點思考。

游走于藝術與商業(yè)之間的當代首飾,也許正迎來轉機。

Schmuck 2019, Munich

本期撰稿

Molly Wang

王曉妍

圖片

首飾品牌MOLISM DESIGN主理人。獨立首飾藝術家/首飾設計師,MA畢業(yè)于英國伯明翰城市大學珠寶學院,現(xiàn)為國際藝術首飾組織klimt02成員,作品曾在英國、奧地利、希臘、西班牙、匈牙利、日本等多國展出。

Molly熱衷于將無形的社會思考通過其抽象的視覺語言轉化為有形的可佩戴身體雕塑及裝飾藝術。她擅長運用曲線和曲面將堅硬的材質呈現(xiàn)出柔軟的造型氣質,作品風格溫柔而堅定。

Molly Wang

Ins:mollywangjewellery

Web: mollywang.co.uk

AIVA公眾號

AIVA公眾號 小紅書:AIVA當代首飾

小紅書:AIVA當代首飾 AIVA當代首飾

AIVA當代首飾 AIVA國際課程中心

AIVA國際課程中心 滬公網(wǎng)安備 31010602004641號

滬公網(wǎng)安備 31010602004641號